Du kennst das: Täglich neue Styles, Mini-Preise und ständiger Sale – Fast Fashion macht’s möglich. Dieses Geschäftsmodell lebt davon, dass Kleidung schnell, billig und in riesigen Mengen produziert wird. Das Ergebnis? Ein Überfluss an Klamotten, die oft nur wenige Male getragen werden – und dann im Müll oder in der Wüste landen. Zwischen 12 und 50 neue Kollektionen bringen große Modeketten jedes Jahr auf den Markt – während die Kleidung im Schnitt nur halb so lange getragen wird wie noch vor 15 Jahren. Die Folge: eine globale Textilkrise.

Warum du diese Marken besser meidest

Viele bekannte Modemarken stehen im Zentrum dieser Industrie – ob durch schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Transparenz oder Greenwashing. Hier sind einige Beispiele:

Fast-Fashion-Giganten im Überblick:

- SHEIN, Cider – extrem niedrige Preise, massive Überproduktion, kaum nachvollziehbare Produktionsbedingungen

- Primark, Zara, H&M, Bershka, Stradivarius – ständige neue Kollektionen, aggressive Rabattaktionen

- C&A, Esprit, New Yorker, Mango, s.Oliver – werben mit "grünen" Kampagnen, stehen aber auch immer wieder in der Kritik

- Urban Outfitters, Topshop, Victoria's Secret, Forever 21 – stylisch, aber oft weit entfernt von fair oder nachhaltig

Achtung: Auch Marken mit Fairtrade-Kampagnen oder Altkleider-Rücknahmesystemen können Greenwashing betreiben. H&M Conscious oder Gutscheine für Altkleider sind oft eher PR-Maßnahmen – das eigentliche Geschäftsmodell bleibt umweltschädigend.

Wie Fast Fashion wirklich produziert wird

Die niedrigen Preise von Fast Fashion sind vor allem Aufgrund von Ausbeutung in anderen Bereichen möglich:

- Näher*innen arbeiten unter schlechten Bedingungen, für Löhne, die kaum zum Leben reichen.

- Die Umwelt leidet unter giftigen Chemikalien, riesigem Wasserverbrauch und enormem CO₂-Ausstoß.

- Die Kleidung selbst ist oft billig verarbeitet, gehen beim waschen schnell kaputt und landet nach kurzem Gebrauch im Müll – oder in der Atacama-Wüste in Chile.

Weil Fast Fashion so billig ist, kaufen wir oft spontan – auch ohne echten Bedarf. Wird das Teil dann doch nicht getragen, war’s ja "nicht teuer". Doch genau dieses Verhalten führt zu immer größeren Kleiderbergen – sogar der Second-Hand-Markt ist inzwischen überfüllt.

Das Projekt “Clothing the Loop” will Aufmerksamkeit für den Wert von Kleidung generieren und hat die alten Stoffe in ein Kunstobjekt verwandelt.

Von Fast zu Fair: Was sind die Alternativen?

- Fair Fashion setzt auf faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen, nachhaltige Materialien und langlebige Qualität.

- Slow Fashion steht für bewusstes Einkaufen, zeitlose Designs und Kleidung, die du wirklich trägst.

Bessere Optionen:

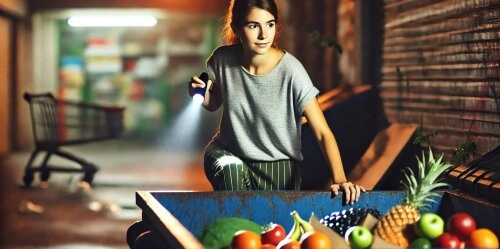

- Kaufe Second Hand (z. B. über Vinted, eBay Kleinanzeigen, Kleidertauschpartys)

- Wähle zertifizierte Labels (z. B. mit GOTS, Fairtrade, Grüner Knopf)

- Pflege & repariere deine Kleidung, damit sie lange hält

- Frage dich vor dem Kauf: Brauche ich das wirklich? Würde ich es auch ohne Rabatt kaufen?

Siegel, denen du vertrauen kannst

- Grüner Knopf – staatlich anerkanntes Siegel für sozial und ökologisch produzierte Kleidung

- GOTS (Global Organic Textile Standard) – für ökologische Materialien & faire Produktion

- IVN zertifiziert BEST, Fairtrade Cotton, OEKO-TEX Made in Green

Denk dran: Du hast die Wahl!

Die Modeindustrie verändert sich – aber nicht von allein. Wenn wir bewusster konsumieren, faire Labels unterstützen und Fast Fashion den Rücken kehren, setzen wir ein Zeichen. Jeder Kauf ist auch ein Statement: für Qualität, Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein.

Vote with what you wear!

Greenwashing – So erkennst du leere Versprechen

Greenwashing bedeutet, dass Unternehmen sich ein umweltfreundliches Image geben, ohne tatsächlich nachhaltig zu handeln. Oft werden einzelne Aktionen oder Produkte hervorgehoben, um vom eigentlichen, wenig nachhaltigen Geschäftsmodell abzulenken.

Typische Anzeichen für Greenwashing:

- Vage Begriffe wie „umweltbewusst“, „naturnah“ oder „nachhaltig produziert“ ohne konkrete Belege

- Kleine „grüne“ Kollektionen (z. B. „Conscious“ oder „Eco Line“), um eine umweltbewusste Zielgruppe anzusprechen, während der Großteil konventionell bleibt

- Auffällige Naturfarben und -bilder im Marketing, die Seriosität suggerieren

- Siegel oder Logos, die nach offiziellen Prüfzeichen aussehen, es aber nicht sind

- Altkleider-Aktionen mit Gutscheinen, die eher zum Neukauf als zur Nachhaltigkeit motivieren

Tipp: Achte auf unabhängige, anerkannte Siegel und prüfe, ob das ganze Unternehmen transparent agiert – nicht nur einzelne Kampagnen.

- www.minimalismmadesimple.com/home/fast-fashion-brands/, Abgerufen am 19.02.22

- www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-fast-fashion---die-folgen-des-modewahnsinns-100.html, Abgerufen am 21.02.22

- https://bean-spectacles.com/blog/2019/07/11/was-ist-fast-fashion/, Abgerufen am 20.02.22

- www.undp.org/blog/six-things-you-didnt-know-about-true-cost-fast-fashion, Abgerufen am 19.02.22